En diciembre de 2012, Ediciones De La Mirándola publicó, en su colección Cherchez la femme, la primera traducción al castellano de la novela original de Gabrielle de Villeneuve LA BELLA Y LA BESTIA, con un apéndice exhaustivo que incluye los dos relatos que inspiraron a Gabrielle de Villeneuve (la Historia de Psiquis de Apuleyoy El Rey Cerdo de Straparola da Caravaggio), así como la reducción de su estupenda novela a las dimensiones de un simple cuento para niños hecha por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont —versión ésta que, desdichadamente, es la única universalmente conocida.

En noviembre de 2016 la traducción ha sido completamente revisada en vistas a la edición del libro tanto en formato digital como en versión papel.

Para adquirir el libro en papel https://delamirandola.wordpress.com/

En noviembre de 2016 la traducción ha sido completamente revisada en vistas a la edición del libro tanto en formato digital como en versión papel.

Para adquirir el libro en papel https://delamirandola.wordpress.com/

Para adquirir el libro en formato epub o kindle, véase aquí

LA BELLA Y LA BESTIA

Versión breve de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont,

basada en la novela original de Gabrielle de Villeneuve.

HABÍA una vez un comerciante sumamente rico. Tenía seis hijos, tres varones y tres mujeres; y como ese comerciante era un hombre muy inteligente, no reparó en gastos para educarlos y les puso todo tipo de maestros.

Las hijas eran muy

hermosas; pero la menor, sobre todo, despertaba admiración, y de pequeña sólo

la llamaban la Bella Niña; de modo

que el nombre le quedó, lo que les dio muchos celos a sus hermanas. Esta joven,

que era más hermosa que sus hermanas, también era mejor que ellas. Las dos

mayores tenían mucho orgullo porque eran muy ricas; se las daban de damas y no

querían recibir las visitas de las otras hijas de comerciantes; sólo aceptaban

como compañía a las personas distinguidas. Iban todos los días a bailar, al

teatro, a pasear, y se burlaban de su hermana menor, que se pasaba la mayor

parte del tiempo leyendo buenos libros.

Como se sabía que esas

jóvenes eran muy ricas, varios comerciantes importantes pidieron su mano; pero

las dos mayores respondieron que nunca se casarían a menos que encontrasen un

duque o, por lo menos, un conde. La Bella (puesto que ya les he dicho que tal

era el nombre de la más joven), la Bella, digo, les dio muy amablemente las

gracias a los que querían casarse con ella, pero les dijo que era demasiado

joven y que deseaba quedarse junto a su padre algunos años más.

De pronto, el comerciante

perdió su fortuna y lo único que le quedó fue una casita de campo muy lejos de

la ciudad. Llorando, les dijo a sus hijos que tenían que ir a vivir a esa casa

y que, trabajando como campesinos, podrían asegurar su subsistencia. Sus dos

hijas mayores respondieron que no querían abandonar la ciudad y que tenían

varios pretendientes que estarían muy contentos de casarse con ellas aunque ya

no tuviesen fortuna. Las buenas señoritas se equivocaban; una vez pobres, sus

pretendientes ya no quisieron mirarlas. Como nadie las quería a causa de su

altivez, se decía: “No merecen compasión; nos alegra mucho ver adónde ha ido a

parar todo su orgullo; que vayan a dárselas de damas cuidando ovejas”. Pero, al

mismo tiempo, todos decían: “En cuanto a la Bella, lamentamos mucho su

desgracia; ¡es tan buena muchacha! ¡Le hablaba a la gente pobre con tanta

bondad, era tan amable, tan correcta!”. Incluso hubo varios nobles que

quisieron casarse con ella aunque no tuviera un centavo; pero ella les dijo que

no podía decidirse a abandonar a su pobre padre en la desgracia y que lo

seguiría al campo para consolarlo y ayudarlo a trabajar.

A la pobre Bella la había

apenado mucho perder su fortuna; pero se había dicho a sí misma: “Aunque llore,

las lágrimas no me devolverán mis bienes; hay que tratar de ser feliz sin

fortuna”.

Una vez en su casa de

campo, el comerciante y sus tres hijos se dedicaron a labrar la tierra. La

Bella se levantaba a las cuatro de la mañana y se apresuraba a limpiar la casa

y a preparar el almuerzo para la familia. Al principio esto le costaba mucho,

porque no estaba acostumbrada a trabajar como una sirvienta; pero al cabo de

dos meses se puso más fuerte y el esfuerzo le procuró una salud perfecta. Una

vez terminada su tarea, tocaba el clavecín o bien se ponía a cantar mientras

hilaba. Sus dos hermanas, por el contrario, se aburrían mortalmente; se

levantaban a las diez de la mañana, se paseaban todo el día y se entretenían

añorando sus hermosos vestidos y sus antiguas amistades.

—Miren a nuestra hermana

menor —se decían entre ellas—; tiene un alma tan baja y tan estúpida que está

contenta con su desdichada situación.

El buen comerciante no

pensaba como sus hijas; sabía que la Bella tenía más condiciones para lucirse

en sociedad; admiraba la virtud de aquella joven y, sobre todo, su paciencia;

dado que sus hermanas, no contentas con dejarle hacer todos los trabajos de la

casa, la insultaban todo el tiempo.

Hacía un año que esta

familia vivía en la soledad, cuando el comerciante recibió una carta en la que

se le informaba de que un barco en el que tenía mercaderías acababa de llegar a

buen puerto. Esta noticia casi les hace perder la cabeza a sus dos hijas

mayores, que creyeron que por fin podrían abandonar ese campo en el que se

aburrían tanto; y cuando vieron que su padre se disponía a partir, le rogaron

que les trajese vestidos, abrigos de piel, sombreros y todo tipo de adornos. La

Bella no le pedía nada, ya que pensaba para sí misma que todo el dinero de las

mercaderías no bastaría para comprar lo que sus hermanas deseaban.

—¿Tú no me pides que te

compre algo? —le dijo el padre.

—Puesto que tienes la

bondad de pensar en mí —le dijo ella—, te ruego que me traigas una rosa, ya que

aquí no hay.

No era que a la Bella le

importase una rosa, pero no quería condenar con su ejemplo la conducta de sus

hermanas, que hubieran dicho que si no pedía nada era para diferenciarse.

El buen hombre se fue,

pero, cuando llegó, le hicieron pleito por sus mercaderías y, después de pasar

por muchas dificultades, volvió tan pobre como antes.

Sólo le quedaban treinta

millas por hacer para llegar a su casa y ya se alegraba del gusto que le daría

volver a ver a sus hijos; pero como antes había que atravesar un gran bosque,

se perdió en él. Nevaba horriblemente; el viento era tan fuerte que dos

veces lo tiró abajo del caballo; y cuando anocheció, creyó que se moriría

de hambre y de frío o que se lo comerían los lobos, que oía aullar a su

alrededor. De repente, vio, al final de un largo sendero entre los árboles, una

luz muy fuerte pero que parecía estar muy lejos. Avanzó en esa dirección y vio

que la luz salía de un gran palacio que estaba todo iluminado. El comerciante

le dio gracias a Dios por el socorro que le enviaba y se apresuró a llegar a

aquel castillo; pero le extrañó mucho no encontrar a nadie en el patio. El

caballo, que lo seguía, al ver una gran caballeriza abierta entró en ella; y

como encontró heno y avena, el pobre animal, que se moría de hambre, se abalanzó

sobre ellos con gran avidez. El comerciante lo dejó atado allí y se dirigió a

la casa, donde no encontró a nadie; pero al entrar en una gran sala, encontró

en ella el fuego encendido y una mesa repleta de manjares en la que sólo había

un cubierto.

Como la lluvia y la nieve

lo habían calado hasta los huesos, se acercó al fuego para secarse, diciendo

para sus adentros: “El dueño de casa, o sus sirvientes, me perdonarán la

libertad que me tomo y, sin duda, pronto aparecerán”. Esperó muchísimo tiempo;

pero cuando dieron las once, y como no había visto a nadie, no pudo resistir el

hambre y, apoderándose de un pollo, se lo comió en dos bocados y temblando.

Tomó también unos tragos de vino y, un poco más animado, salió de la sala y

pasó por varios grandes aposentos magníficamente amueblados. Finalmente,

encontró una habitación en la que había una buena cama; y como ya eran más de

las doce de la noche y estaba cansado, decidió cerrar la puerta y acostarse.

Eran las diez de la mañana

del día siguiente cuando se despertó, y se sorprendió mucho al encontrar un

traje muy limpio en lugar del suyo, que estaba todo estropeado. “Seguramente

—se dijo— este palacio le pertenece a algún hada buena que se ha compadecido de

mi situación”. Miró por la ventana y ya no vio más nieve sino enramadas de

flores que deleitaban los ojos.

Volvió a la gran sala donde

había cenado el día anterior y vio una mesita en la que había chocolate.

—Le agradezco, señora hada

—dijo en voz alta—, que haya tenido la amabilidad de pensar en mi desayuno.

El buen hombre, después de

tomarse el chocolate, salió para ir a buscar su caballo; y al pasar debajo de

una enramada de rosas, recordó que la Bella le había pedido una y cortó una

rama en la que había varias. Al mismo tiempo oyó un gran ruido y vio ir hacia

él un monstruo tan horrible que estuvo a punto de desmayarse.

—Eres muy desagradecido —le

dijo la Bestia con voz terrible—; te he salvado la vida al recibirte en mi

castillo y tú me robas mis rosas, que son lo que más quiero en este mundo.

Tienes que morir para reparar esta falta; sólo te doy un cuarto de hora para

que le pidas perdón a Dios.

El comerciante se puso de

rodillas y le dijo a la Bestia, uniendo las manos:

—Monseñor, perdóname, no

creí ofenderte al cortar una rosa para una de mis hijas que me la había pedido.

—No me llamo monseñor

—respondió el monstruo—, sino la Bestia. A mí no me gustan los cumplidos;

quiero que se me hable con franqueza; así que no creas que me conmoverás con

tus lisonjas. Pero tú me has dicho que tienes hijas; acepto perdonarte, con la

condición de que una de tus hijas venga voluntariamente a morir en tu lugar. No

intentes discutir conmigo, vete; si tus hijas se niegan a morir por ti, júrame

que regresarás al cabo de tres meses.

El buen hombre no tenía

intenciones de entregarle una de sus hijas a ese horrible monstruo, pero pensó:

“Por lo menos tendré el gusto de besarlas una última vez”. Así pues, juró que

volvería, y la Bestia le dijo que podía partir cuando quisiera.

—Pero —añadió— no quiero

que te vayas con las manos vacías. Vuelve a la habitación en la que dormiste,

allí encontrarás un gran baúl vacío; puedes poner en él todo lo que quieras, yo

mandaré que lo lleven a tu casa.

Tras estas palabras, la

Bestia se retiró y el buen hombre dijo para sus adentros: “Aunque deba morir,

al menos tendré el consuelo de dejarles pan a mis pobres hijos”.

Volvió a la habitación en

la que había dormido y, como encontró allí una enorme cantidad de monedas de

oro, llenó el gran baúl del que le había hablado la Bestia, lo cerró, fue a

buscar el caballo a la caballeriza y salió de aquel palacio con una tristeza

igual a la alegría que había sentido al entrar en él. El caballo tomó por sí

solo uno de los caminos del bosque y, en pocas horas, el buen hombre llegó a su

humilde casa.

Sus hijos lo rodearon; pero

en lugar de conmoverse con sus demostraciones de cariño, el comerciante se echó

a llorar, mirándolos. Tenía en la mano la rama de rosas que le llevaba a la

Bella; se la dio y le dijo:

—Bella, toma estas rosas,

le costarán muy caro a tu desdichado padre.

Y a continuación le contó a

su familia la funesta aventura que le había sucedido.

Al oír este relato, las dos

hermanas mayores dieron grandes gritos y prorrumpieron en injurias contra la

Bella, que no lloraba.

—Miren cuál es el resultado

del orgullo de esta mujercita —decían—. ¿Por qué no pidió vestidos y joyas como

nosotras? Pero no, la señorita quería destacarse. Va a causar la muerte de

nuestro padre y no llora.

—Sería más que inútil

—repuso la Bella—. ¿Por qué tendría que llorar la muerte de mi padre? No va a

morir. Ya que el monstruo acepta de buena gana a una de sus hijas, deseo

entregarme a su furia, y me considero muy feliz porque, muriendo, tendré la

alegría de salvar a mi padre y probarle mi cariño.

—No, hermana —le dijeron

los tres varones—, no morirás; iremos a buscar a ese monstruo y sucumbiremos a

sus golpes si no podemos matarlo.

—No cuenten con eso, hijos

míos —les dijo el comerciante—; el poder de la Bestia es tan grande que no hay

esperanza alguna de hacerla perecer. Me halaga el buen corazón de la Bella,

pero no quiero exponerla a la muerte. Soy viejo, no me queda mucho por vivir;

de modo que sólo perderé algunos años de vida, que sólo lamento a causa de

ustedes, queridos hijos míos.

—Te aseguro, padre mío —le

dijo la Bella—, que no irás a ese palacio sin mí; no puedes impedirme que te

siga. Aunque soy joven no siento mucho apego por la vida, y prefiero que me

devore ese monstruo antes que morirme de la pena que me daría perderte.

Por mucho que los demás

dijesen, la Bella insistió en ir al hermoso palacio; y sus hermanas estaban

encantadas con eso, ya que las virtudes de la menor les habían dado muchos

celos.

Al comerciante lo embargaba

tanto el dolor de perder a su hija que no pensaba en el baúl que había llenado

de oro; pero tan pronto como se encerró en su habitación para acostarse, lo

sorprendió mucho encontrarlo junto a su cama. Decidió no decirles a sus hijos

que se había vuelto tan rico, porque sus hijas hubieran querido volver a la

ciudad y él estaba decidido a morir en el campo; pero le confió su secreto a la

Bella, que le dijo que habían llegado algunos caballeros durante su ausencia y

que dos de ellos pretendían a sus hermanas. Le rogó a su padre que las casase,

porque era tan buena que las quería y les perdonaba de todo corazón el mal que

le habían hecho.

Aquellas dos malvadas

muchachas se frotaron los ojos con una cebolla para llorar cuando la Bella se

fue con su padre; pero sus hermanos lloraban en serio, igual que el

comerciante: la única que no lloraba era la Bella, porque no quería aumentar el

dolor que ellos sentían.

El caballo se encaminó

hacia el palacio y, al caer la noche, lo divisaron, iluminado como la primera

vez. El caballo se fue por sí solo a la caballeriza, y el buen hombre entró con

su hija en la gran sala, donde encontraron una mesa magníficamente servida, con

dos cubiertos. El comerciante no estaba de ánimo para comer; pero la Bella,

esforzándose en parecer tranquila, se sentó a la mesa y le sirvió; luego se

dijo a sí misma: “La Bestia me quiere engordar antes de devorarme, dado que me

da tan bien de comer”.

Una vez que terminaron de

cenar oyeron un ruido muy fuerte, y el comerciante se despidió llorando de su

pobre hija, porque pensaba que se trataba de la Bestia. La Bella no pudo evitar

un estremecimiento al ver aquella horrible figura; pero se tranquilizó lo mejor

que pudo; y cuando el monstruo le preguntó si había ido allí voluntariamente,

ella, temblando, le dijo que sí.

—Eres muy buena —dijo la

Bestia—, y te estoy muy agradecido. Buen hombre, vete mañana por la mañana, y

que nunca se te ocurra volver por aquí. Adiós, Bella.

—Adiós, Bestia —contestó

ella.

Y el monstruo se retiró de

inmediato.

—¡Ah, hija mía! —dijo el

comerciante besando a la Bella—, estoy medio muerto de terror. Hazme caso,

déjame aquí.

—No, padre mío —le dijo la

Bella con firmeza—; te irás mañana por la mañana, y me dejarás librada a la

voluntad del Cielo; quizás se apiade de mí.

Fueron a acostarse,

creyendo que no dormirían en toda la noche; pero en cuanto se metieron en la

cama, se les cerraron los ojos. Mientras dormía, la Bella vio a una dama que le

dijo: “Bella, me pone contenta ver que tienes tan buen corazón; la buena acción

que haces, dando tu vida para salvar la de tu padre, no quedará sin

recompensa”. La Bella, al despertarse, le contó el sueño a su padre; y aunque

esto lo consoló un poco, no le impidió dar grandes gritos cuando tuvo que

separarse de su querida hija.

En cuanto él partió, la

Bella se sentó en la gran sala y también se puso a llorar; pero como era muy

valiente, se encomendó a Dios y resolvió no apenarse durante el poco tiempo que

le quedaba por vivir, ya que creía firmemente que la Bestia se la comería esa

noche. A la espera de esto, decidió pasearse y visitar aquel bonito castillo.

No podía dejar de admirar lo hermoso que era; pero la sorprendió mucho

encontrar una puerta en la que estaba escrito Aposentos de la Bella. Abrió precipitadamente aquella puerta y la

deslumbró la magnificencia que reinaba allí; pero lo que más le llamó la

atención fue una gran biblioteca, un clavecín y varias partituras. “No quieren

que me aburra”, dijo en voz baja. Luego pensó: “Si sólo tuviera que permanecer

un día aquí, no me hubieran preparado todo esto”. Esta idea le dio más ánimo.

Abrió la biblioteca y vio

un libro en el que estaba escrito con letras de oro: Desea, ordena, tú eres aquí reina y ama. “¡Ay —dijo suspirando—, lo

único que deseo es ver de nuevo a mi pobre padre y saber lo que está haciendo

ahora!”. Dijo esto para sus adentros. Cuál no habrá sido su sorpresa, al mirar

hacia un espejo, cuando vio su casa, a la que su padre acababa de llegar con un

semblante sumamente triste; a sus hermanas, que salían a su encuentro; y, a

pesar de las muecas que hacían para parecer afligidas, la alegría que tenían

por haber perdido a su hermana reflejada en el rostro. Un momento más tarde,

todo desapareció y la Bella no pudo dejar de pensar que la Bestia era muy

amable y que no tenía nada que temer de ella.

A mediodía halló la mesa

puesta y, durante la cena, oyó un excelente concierto, aunque no vio a nadie.

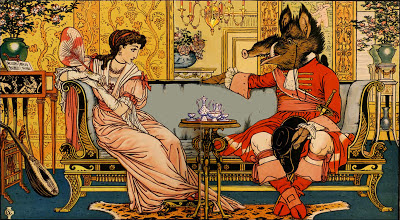

Por la noche, cuando estaba

a punto de sentarse a la mesa, oyó el ruido que hacía la Bestia y no pudo

evitar un estremecimiento.

—Bella —le dijo el

monstruo—, ¿aceptas que te mire mientras cenas?

—Tú eres el amo —repondió

la Bella temblando.

—No —respondió la Bestia—;

aquí la única ama eres tú: no tienes más que decirme que me vaya, si te

molesto, y yo saldré enseguida. Dime, ¿no es cierto que te parezco muy feo?

—Es cierto —dijo la Bella—,

dado que no sé mentir; pero creo que eres muy bueno.

—Tienes razón —dijo el

monstruo—; pero, además de ser feo, no tengo ninguna inteligencia: sé bien que

sólo soy una bestia.

—Nadie es tonto —repuso la

Bella— si cree que no tiene inteligencia: un tonto nunca sabe eso.

—Vamos, come, Bella —le

dijo el monstruo—, y trata de no aburrirte en tu casa; ya que todo es tuyo. Me

entristecería que no estuvieses contenta.

—Eres de una gran bondad

—dijo la Bella—. Te confieso que me alegra mucho que tengas buen corazón:

cuando pienso en eso, no me pareces tan feo.

—¡Ah, caramba, sí!—dijo la

Bestia—. Tengo buen corazón, pero soy un monstruo.

—Hay muchos hombres que son

más monstruos que tú —dijo la Bella—; y me gustas más tú, con tu cara, que

aquéllos que, con cara de hombre, esconden un corazón falso, corrompido e

ingrato.

—Si yo fuese inteligente

—repuso la Bestia—, te haría un gran cumplido para agradecerte; pero soy

estúpido y lo único que puedo decirte es que te doy las gracias.

La Bella cenó con buen apetito.

Ya casi no le tenía miedo al monstruo; pero casi se muere del susto cuando éste

le dijo:

—Bella, ¿quieres ser mi

mujer?

Estuvo un rato sin

contestar: tenía miedo de que un rechazo excitara la cólera del monstruo; no

obstante, le dijo temblando:

—No, Bestia.

En ese momento, el monstruo

quiso suspirar y soltó un silbido tan espantoso que hizo retumbar todo el

palacio; pero la Bella se tranquilizó enseguida, porque la Bestia, después de

decirle tristemente: “Entonces adiós, Bella”, salió de la habitación,

volviéndose de cuando en cuando para mirarla una vez más.

La Bella, al verse sola,

sintió una gran compasión por aquella pobre Bestia: “¡Ay —decía—, qué lastima

que sea tan feo, siendo tan bueno!”.

La Bella pasó tres meses en

aquel palacio con bastante tranquilidad. Todas las noches la Bestia iba a

visitarla y charlaba con ella, durante la cena, de manera bastante sensata,

pero nunca con lo que en la buena sociedad se llama ingenio.

Cada día, la Bella le

descubría nuevas cualidades a aquel monstruo; el hábito de verlo la había

acostumbrado a su fealdad y, lejos de temer el momento de su visita, a menudo

miraba la hora en su reloj para ver si faltaba poco para las nueve; ya que la

Bestia nunca dejaba de ir a esa hora.

Lo único que afligía a la

Bella era que el monstruo, antes de acostarse, siempre le preguntaba si quería

ser su mujer, y parecía transido de dolor cuando ella le decía que no. Un día,

la Bella le dijo:

—Me das mucha pena, Bestia;

querría poder casarme contigo, pero soy demasiado sincera para hacerte creer

que eso podrá ocurrir alguna vez; siempre seré tu amiga, trata de conformarte

con eso.

—Estoy obligado a hacerlo

—repuso la Bestia—; me hago justicia a mí mismo, sé que soy realmente horrible,

pero me gustas mucho. Sin embargo, me siento ya muy feliz con que consientas en

quedarte aquí; prométeme que nunca me abandonarás.

La Bella se sonrojó al oír

estas palabras; en su espejo había visto que su padre estaba enfermo por la

pena de haberla perdido, y deseaba volver a verlo.

—Bien podría prometerte —le

dijo a la Bestia— no abandonarte nunca, pero tengo tantas ganas de ver de

nuevo a mi padre que me moriré de dolor si me niegas ese gusto.

—Prefiero morirme yo mismo

—dijo el monstruo— antes que apenarte; te enviaré a casa de tu padre, te quedarás

allí y tu pobre Bestia se morirá de pena.

—No —le dijo la Bella

llorando—, te quiero demasiado para querer causarte la muerte; te prometo que

volveré dentro de ocho días. Me hiciste ver que mis hermanas están casadas y

que mis hermanos fueron a unirse al ejército; mi padre está solo, te pido que

soportes que me quede con él una semana.

—Estarás allí mañana por la

mañana —dijo la Bestia—; pero acuérdate de tu promesa. Bastará con que pongas

tu anillo en una mesa al acostarte cuando quieras volver. Adiós, Bella.

La Bestia suspiró como

solía hacerlo al decir estas palabras, y la Bella se acostó sintiéndose muy

triste por haberla apenado.

Cuando se despertó por la

mañana, se encontró en la casa de su padre y, haciendo sonar una campanita que

estaba al lado de la cama, vio venir a la sirvienta, que, al verla, dio un

fuerte grito. El buen hombre acudió al oír aquel grito, y casi se muere de

alegría al ver a su querida hija; ambos permanecieron abrazados más de un

cuarto de hora.

La Bella, después de los primeros

arrebatos, pensó que no tenía ropa para levantarse; pero la sirvienta le dijo

que acababa de encontrar en la habitación contigua un gran baúl lleno de

vestidos recamados de oro y adornados con diamantes. La Bella le agradeció a la

bondadosa Bestia sus atenciones; tomó el menos suntuoso de aquellos vestidos y

le dijo a la sirvienta que guardase los demás, que pensaba regalar a sus

hermanas; pero en cuanto pronunció estas palabras, el baúl desapareció. Su

padre le dijo que la Bestia quería que ella se quedase con todo aquello; y de

inmediato los vestidos y el baúl volvieron al mismo lugar.

La Bella se vistió y,

mientras tanto, fueron a avisarles a sus hermanas, que llegaron con sus

maridos.

Ambas eran muy desdichadas.

La mayor se había casado con un joven noble tan hermoso como el Amor mismo;

pero él estaba tan enamorado de su propia cara que sólo se ocupaba de eso día y

noche y despreciaba la belleza de su mujer. La segunda se había casado con un

hombre de gran inteligencia; pero él sólo la usaba para hacer rabiar a todo el

mundo, empezando por su mujer.

Las hermanas de la Bella

casi se mueren de dolor cuando la vieron vestida como una princesa y de una

belleza esplendorosa. Por más muestras de cariño que les dio, la Bella no pudo

vencer sus celos, que aumentaron mucho cuando les contó lo feliz que era.

Aquellas dos envidiosas

bajaron al jardín para llorar a sus anchas; y se decían una a otra: “¿Por qué

esta mujercita es más feliz que nosotras? ¿Acaso no tenemos más encantos que

ella?”.

—Hermana mía —dijo la

mayor—, se me ocurre una idea: tratemos de retenerla aquí más de ocho días. Su

tonta Bestia se pondrá furiosa porque faltó a su palabra y quizás la devore.

—Tienes razón, hermana mía

—respondió la otra—. Para eso hay que tratarla muy bien.

Y, tomada esta resolución,

volvieron a subir y le mostraron tanto cariño a su hermana que la Bella se puso

a llorar de alegría. Una vez pasados los ocho días, las hermanas se arrancaron

los cabellos y se hicieron tanto las afligidas por su partida que ella prometió

que se quedaría ocho días más.

Sin embargo, la Bella se

reprochaba a sí misma la pena que le causaría a su pobre Bestia, a la que

quería de todo corazón; y la extrañaba mucho. La décima noche que pasó en casa

de su padre, soñó que estaba en el jardín del palacio y que veía a la Bestia,

que, tumbada en la hierba y a punto de morir, le reprochaba su ingratitud. La

Bella se despertó sobresaltada y se echó a llorar. “¿No soy muy mala, acaso —se

decía—, para apenar a una Bestia que es tan amable conmigo? ¿Es culpa suya si

es fea y tan poco inteligente? Es buena, eso es más valioso que todo lo demás.

¿Por qué no quise casarme con ella? No son ni la apostura ni la inteligencia de

un marido lo que contenta a una mujer: es la bondad de carácter, la virtud, la

amabilidad; y la Bestia tiene todas esas buenas cualidades. Vamos, no hay que

hacerla infeliz; toda mi vida me reprocharía esa ingratitud”. Dichas estas

palabras, la Bella se levantó, puso el anillo en la mesa y volvió a acostarse.

En cuanto estuvo en la cama se quedó dormida; y cuando se despertó por la

mañana, vio con alegría que estaba en el palacio de la Bestia. Se vistió

espléndidamente para agradarle, y se aburrió mortalmente todo el día esperando

que llegaran las nueve de la noche; pero, por más que el reloj sonase, la

Bestia no apareció.

La Bella, entonces, temió

haberle causado la muerte. Corrió por todo el palacio dando grandes gritos;

estaba desesperada. Después de buscar por todas partes, recordó su sueño y

corrió por el jardín hacia el canal, donde la había visto durmiendo. Encontró a

la pobre Bestia tendida, sin conocimiento, y creyó que estaba muerta. Se arrojó

sobre su cuerpo sin que su apariencia le diese horror y, sintiendo que aún le

latía el corazón, sacó agua del canal y se la echó en la cara. La Bestia abrió

los ojos y le dijo a la Bella:

—Olvidaste tu promesa; la

pena de haberte perdido me decidió a dejarme morir de hambre; pero muero

contento, dado que tengo el placer de volver a verte una vez más.

—No, querida Bestia mía, no

morirás —le dijo la Bella—, vivirás para ser mi esposo: ya mismo te doy mi mano

y juro que seré tuya y de nadie más. ¡Ay!, creía que sólo tenía amistad por ti;

pero el dolor que siento me demuestra que no podría vivir sin verte.

En cuanto la Bella hubo

pronunciado estas palabras, vio el castillo refulgente de luces; los fuegos

artificiales, la música, todo le anunciaba una fiesta; pero todas aquellas

bellezas no retuvieron su mirada: se volvió hacia su querida Bestia, cuyo

peligroso estado la hacía temblar. ¡Cuál no fue su sorpresa! La Bestia había

desaparecido, y lo único que vio a sus pies fue a un príncipe más hermoso que

el Amor mismo, que le agradecía que hubiese puesto fin a su hechizo.

Aunque ese príncipe

mereciese toda su atención, no pudo dejar de preguntarle dónde estaba la

Bestia.

—Puedes verla a tus pies

—le dijo el príncipe—. Un hada mala me condenó a conservar esa apariencia hasta

que una bella muchacha consintiese en casarse conmigo, y me prohibió que dejase

ver mi inteligencia. De modo tal que sólo tú en el mundo eras lo bastante buena

como para dejarte conmover por la bondad de mi carácter; y la corona que te

ofrezco es poco para agradecerte todo lo que te debo.

La Bella, agradablemente

sorprendida, le dio la mano a aquel apuesto príncipe para que se levantara. Fueron

juntos al castillo y la Bella casi se muere de alegría al encontrar en la gran

sala a su padre y a toda su familia, a los que la bella dama que se le había

aparecido en sueños había transportado al castillo.

—Bella —le dijo esa dama,

que era un hada poderosa—, ven a recibir la recompensa por la buena elección

que has hecho: has preferido la virtud a la belleza y a la inteligencia,

mereces encontrar todas estas cualidades reunidas en una misma persona. Vas a

convertirte en una gran reina: espero que el trono no destruya tus virtudes. En

cuanto a ustedes, señoritas —les dijo el hada a las dos hermanas de la Bella—,

conozco su corazón y toda la maldad que hay en él. Se convertirán en dos

estatuas, pero conservarán toda la razón debajo de la piedra que las envuelva.

Permanecerán a la puerta del palacio de su hermana, y no les impongo otra pena

que la de ser testigos de su felicidad. Sólo podrán volver a su estado anterior

en el momento en que reconozcan sus faltas; pero mucho me temo que siempre

sigan siendo estatuas. Es posible enmendarse cuando se tiene orgullo, cólera,

glotonería o pereza: pero la conversión de un corazón malvado y envidioso es

una especie de milagro.

En ese mismo momento, el hada dio un golpe

con su varita mágica y trasladó a todos los que estaban en la sala al reino del

príncipe. Sus súbditos lo vieron con alegría y se casó con la Bella, que vivió

con él mucho tiempo y gozó de una felicidad perfecta, porque era una felicidad

basada en la virtud.

Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.